为何水门和带土这两个角色近几年口碑反转了?

为何水门和带土这两个角色近几年口碑反转了?

为何现在水门和带土这两个角色口碑反转了?

最近几年,《火影忍者》观众对角色评价的转变中,最为明显的是水门和带土这两个角色。

为何现在的水门和带土的口碑反转了?

首先从角色塑造的对比上来看,为完美英雄 vs 矛盾反派,水门的“完美性”引发审美疲劳

波风水门作为木叶的“黄色闪光”,被塑造成天赋异禀、人格完美的英雄形象:他年轻成为火影、为村子牺牲、对家庭深情,甚至原著中几乎没有展现其人性弱点或内心挣扎。这种过于理想化的设定,虽然早期吸引了许多粉丝,但长期缺乏角色深度和成长空间,容易让观众产生距离感,甚至质疑其真实性。

例如,有观点指出,水门的“伟光正”形象可能掩盖了木叶村暗面的政治性矛盾(如忍者体系的压迫性),而带土的悲剧恰恰揭露了这种矛盾。

带土的复杂性与争议性

宇智波带土从“吊车尾”到反派的转变,夹杂着理想破灭、情感创伤与自我救赎的多重矛盾。尽管他的行为(如引发九尾之乱、杀害水门夫妇)受到批判,但其动机——对忍界现实的绝望与对琳的执念——提供了更丰富的解读空间。尤其是他后期“灰色化”的立场(既非纯粹反派,也非传统英雄),更符合现代观众对复杂人性的偏好。

贴吧用户提到,带土的角色是“火影观众最好的过滤器”,对其评价往往能反映观众对作品主题的理解深度。

二,观众审美的代际变化

从“英雄崇拜”到“反英雄偏好”

早期观众更倾向于认同水门这类传统英雄,但年轻一代观众更关注角色的矛盾性。带土的“黑化—赎罪”弧线,以及他作为“理想主义者被现实击溃”的悲剧性,更容易引发共情。尤其是他对忍者体系腐朽性的反抗(尽管手段极端),被部分观众视为对体制的批判。

对“恋爱脑”的重新解读

带土因琳之死走向极端的行为曾饱受争议,但近年观众开始从心理学角度分析其合理性。例如,贴吧讨论指出,岸本对琳的刻画不足导致带土的执念显得突兀,但若结合其孤儿身份与宇智波一族的血继限界(情感极端化倾向),这一行为反而成为角色悲剧性的核心。

三、媒介与衍生作品的影响

1. 手游与同人创作的推动作用

在《火影忍者手游》中,带土的高人气技能设计(如“暴怒带土”)强化了其视觉冲击力与战斗魅力,吸引了许多未深入接触原作的玩家。而水门因技能机制单一(如飞雷神重复使用),逐渐被部分玩家认为单一千篇一律。

2. 二次创作对角色形象的再塑造

同人作品常围绕带土的“救赎”主题展开,赋予其更多人性化细节(如对木叶的矛盾情感),甚至通过改写剧情弥补原作中“转阵营突兀”的缺陷。相比之下,水门的伟光正完美形象在同人中较难拓展新角度。

四、社会语境的映射

对“体制内精英”的反思

水门作为木叶高层代表,象征传统权威与秩序。而在当代青年对“体制”质疑增多的背景下,带土的“反叛者”形象更易引发共鸣。尤其当观众意识到木叶的“光明”背后存在牺牲个体(如琳被用作战争工具)时,对水门的完美形象可能产生抵触。

2. 创伤叙事的流行

带土的成长经历(挚友死亡、被利用、自我迷失)贴合现代心理学对创伤后应激的讨论,其“毁灭世界以重建理想”的极端逻辑,被视为对现实无力感的隐喻。而水门的“无瑕牺牲”则显得脱离普通人的情感体验。

五、争议与平衡:并非非此即彼

需要强调的是,这种评价转变并非绝对。水门在全球人气投票中虽稳居榜首,而带土对争议性不断剖析也使其逐渐。本质上,二者的对比反映了观众对作品主题的不同侧重:

- 水门派:认同秩序、牺牲与英雄主义价值观;

- 带土派:更关注个体创伤、认同人性的多样性,反封建。

观众从“喜水门”到“爱带土”的转变,是作品深度、时代思潮与媒介传播共同作用的结果。这种变化反应了一个原理——在理想与现实的张力中,复杂性与矛盾性往往更具持久吸引力。

-

- 第四任中华民国国务总理熊希龄:与沈从文世交,古龙自称其遗腹子

-

2025-09-12 18:17:25

-

- 中年人泪崩的十组照片,网友看完:比杀了我还难受!

-

2025-09-12 18:15:09

-

- 元宵夜到情人节,杨婷娜与李旭丹首度演绎“破镜重圆”

-

2025-09-12 18:12:53

-

- 其实,这就是“喜欢”和“爱”的区别,许多人都不懂

-

2025-09-12 18:10:38

-

- 介绍五款玩乐型电摩,高性能与玩乐性兼具,讲究边玩边回家

-

2025-09-12 18:08:22

-

- 独山:清理水葫芦 守护一泓碧水

-

2025-09-12 18:06:06

-

- 创意儿童画教程:卡通简笔画消防员,消防安全主题手抄报必备

-

2025-09-12 18:03:50

-

- 一岁一礼,一寸欢喜,古人笔下那些唯美浪漫的生日祝福,分享给你

-

2025-09-12 18:01:35

-

- 【庆建团百年 迎五四 讲团史】第一期:早期青年团组织的诞生

-

2025-09-12 17:59:19

-

- 元音老人圆寂天降金光,临终前竟预言2024年圣人出世!

-

2025-09-12 17:57:03

-

- 甲亢症状表现有什么 甲亢症状表现治疗方法

-

2025-09-10 20:47:37

-

- 32岁刘亦菲入选“好莱坞新星”,超高颜值不惧死亡镜头怼脸

-

2025-09-10 20:45:21

-

- 员工不转朋友圈,被罚 1 万且开除?法院判了

-

2025-09-10 20:43:05

-

- 坦克世界加强后的超级潘兴使用指南

-

2025-09-10 20:40:49

-

- 男子偷女性内衣,得手后干的事让人脸红

-

2025-09-10 20:38:33

-

- 刺猬的刺有哪些作用(刺猬身上的刺都能用来干什么)

-

2025-09-10 20:36:17

-

- 浙商证券研究所副所长到非洲卖化妆品?内部人士称已不在公司通讯录上

-

2025-09-10 20:34:01

-

- 歼8原来也这么漂亮,二代半老爷飞机,在隐身空战时代还有用吗?

-

2025-09-10 20:31:46

-

- 二婚女人爱上一个人的表现(离婚的女人对你有好感的表现)

-

2025-09-10 20:29:30

-

- 胆小怕事怎么办(胆小怕事怎么样改变自己)

-

2025-09-10 20:27:15

国内艺术类大学排名大公开!清华美院不在行列?

国内艺术类大学排名大公开!清华美院不在行列? 围魏救赵 - 美军发动仁川登陆作战

围魏救赵 - 美军发动仁川登陆作战 收藏!一文看懂钢铁行业发展现状及未来市场前景(智研咨询发布)

收藏!一文看懂钢铁行业发展现状及未来市场前景(智研咨询发布) 最疯狂领导人上台!这个国家,一夜变天……

最疯狂领导人上台!这个国家,一夜变天…… 禹州旅游攻略有哪些(分享天放晴去耍)

禹州旅游攻略有哪些(分享天放晴去耍) 央视特约评论员杨禹的评论有且只能具有正能量

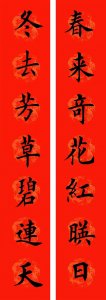

央视特约评论员杨禹的评论有且只能具有正能量 田英章楷书春联带横批好几十幅

田英章楷书春联带横批好几十幅 汾阳,一个令人向往的城市,解放时期的小太原

汾阳,一个令人向往的城市,解放时期的小太原 不为装逼 不买iPad Pro的6大理由!

不为装逼 不买iPad Pro的6大理由!